2015年是造車新勢力的“誕生元年”,無論是互聯網大佬跨界,還是地產巨鱷、家電巨頭染指新能源汽車,就造車專業度而言,這些人大都出身草莽,有的只是背影。

誰能想到,2023年的當下,一些頭部造車新勢力已經混出了模樣,不僅市值和銷量一飛沖天,甚至開始“技術輸出”,巨頭車企都向其拋來“橄欖枝”。

這不,近日大眾集團宣布了兩項在華電動車領域與中國車企合作的重磅消息,分別是大眾汽車品牌與小鵬汽車達成技術合作協議,奧迪則與上汽集團簽署備忘錄,深化現有合作,其中合作的細節被媒體披露為圍繞智己電動車平臺展開。

而當大眾打開潘多拉的魔盒之后,一切都停不下來了,效仿者會接二連三的浮出水面,尋求與本土新勢力合作。比如說鬧出合作緋聞的捷達與零跑,還有近日廣汽豐田擬與豐田中國、小馬智行成立合資公司,推進L4級自動駕駛車輛量產并投入規模商業應用。

好一個勵志的創業故事,當初你對我愛搭不理,如今我讓你高攀不起。更值得一提的是,上述幾起合資官宣只是“開胃菜”,或許要不了多長時間,你我就會看到某某巨頭車企和某某造車新勢力官宣合作的消息。

這不禁讓人感嘆,難道新能源時代專屬的合資模式要來了?接下來,咱們不妨圍繞這個問題來做一番深入淺出的分析,更能讓大家看懂當下的局勢。

合資開始服軟?

對于這一新能源時代專屬的合資模式,汽車情報新媒體采訪了廣汽埃安公關總監王云龍,其個人認為一個行業的資源整合優化配置和優勝劣汰都是正常規律,埃安早些年也對合資企業進行了技術反向輸出。他還強調,每個企業有每個企業的戰略,最后市場認可、用戶買單才是檢驗標準。

作為新能源汽車領域的“BAT”三巨頭之一,埃安為現代化新國企代表,在技術、銷量等方方面面都有一定的影響力。這樣的看法勢必有一定的借鑒意義。

而王云龍談到的埃安早期對合資企業的技術反向輸出,雖然沒有點到具體的名字,筆者大致回想一下,不難發現或許是GE3純電動車導入廣汽三菱,以及埃安Aion S導入廣汽豐田,也就是廣汽豐田iA5。

事實上,中外股東方組建的合資汽車公司,本著股比基本對等的原則,導入中方股東旗下的技術和產品其實并沒有什么稀奇的,只是大家的觀念還沒轉變過來。在燃油車時代,中國企業與海外成熟汽車品牌的合作模式通常是中國企業出地、出人,海外汽車品牌出技術、車型,久而久之導致大家的思維固化了,認為技術和車型就該外方出,而如今大家該與時俱進了。

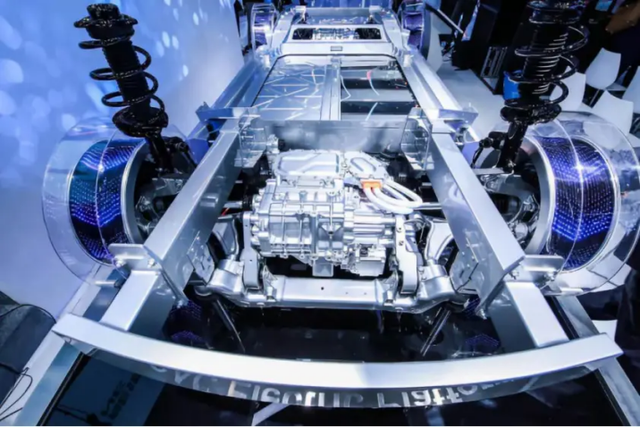

因為近些年中國企業緊抓新能源、智能網聯轉型機遇,直觀表現在產品力、競爭力皆有了長足的進步和提升,而技術這個天平已經到了中國企業這邊,進而催生出來新的合作模式,也就是中方提供技術,外方提供品牌,這已成為合資車企電動化轉型中較為主流的一個方案。

如果說上述埃安和廣豐、廣三之間的合作,即一個集團內部的技術合作,可以看作是新能源時代1.0合作模式的話,那類似于大眾牽手小鵬、奧迪選擇智己、以及捷達和零跑鬧出合作緋聞,就是2.0合作模式了。

德國人、日本人不擅長的軟件、電控、電子電氣架構等等,卻是造車新勢力的強項,而設計和底盤工程等內容依然是傳統車企拿手的,雙方在相互熟悉的領域發力,無疑能做到優勢互補,可謂共贏。

一汽豐田和比亞迪合作生產的一汽豐田bZ3便是典型案例,該車采用豐田純電架構、比亞迪的刀片電池、電機與電控系統。另外,更多合作車型還在即將到來的路上,據悉將基于比亞迪全新純電平臺打造,新車核心電驅、電控和電池技術,都是由比亞迪方面提供,而后期的品控則是豐田負責,車型掛的是豐田標識。

就像黃河科技學院客座教授張翔分析的那樣,“大眾入主小鵬只是一個開端,以后可能會有越來越多的傳統車企開始和新勢力車企合作,新勢力們欠缺資金,傳統車企需要技術,這種合作模式應該是未來的發展方向。”

其實另有隱情?

在不少業內人士看來,巨頭車企和國內造車新勢力合作,僅是一次試探性舉動,利用這次投資行為來試探中國新能源車的生產邏輯并觸及技術協作,并非在技術端服軟那么簡單,不要小看了百年車企的研判體系,他們未來會根據自身利益考慮做出決策。

基于此,我們不妨復盤下這些年合資車企在新能源汽車領域發展緩慢,綜合各路專家學者的觀點,大概有以下四個方面。

一是過早將產品線切換成新能源的話,會造成原有產線被廢棄,難以達到利益最大化;二是受限于外方的戰略和決策,通常這些巨頭車企有全球范圍內的考慮,而除中國外的其他國家電氣化進程并不快;三是當下電池技術并不算成熟,可以再花點時間等待;四是等待新能源車市場發育成熟,避免成為市場的“試驗品”。

有意思的是,今年6月份的某汽車論壇上,起亞中國高管曾表示類似于起亞這樣的全球巨頭車企有資金優勢,先讓本土車企在新能源領域混戰一番,后續再進來搶市場。此番言論雖然在當時的輿論端引發了不小的爭議,但順著上面這個思路去想一下,或許現在你會發現他的觀點有一定的道理。

另外,巨頭車企牽手國內造車新勢力,也旨在改變自身在消費者心中的固有印象和標簽。如同GlobalData大中華區預測總監曾志凌說的那樣,電動化趨勢下消費者形成了品牌認知,某種意義上合資品牌電動車產品成為了他們眼中的“雜牌車”,也被稱為非主流的電動車,這是最大的問題。

就像東風日產啟辰事業總部售后服務部部長黃奏良在接受汽車情報新媒體采訪時講到的那樣,近期巨頭車企向造車新勢力拋來“橄欖枝”,也許是這些企業要貼上新能源的標簽,影響潛客的心智(象征性的參了一點股)。他還表示,合資企業的新能源賣得不好,個人認為并不是產品有什么問題,是陷入了“耐克牌西服”的陷阱。

“耐克牌西服”這個比喻很形象。的確在當下這個信息大爆炸時代,很多消費者在購買合資品牌新能源車型時,會有上述新能源“雜牌車”的顧慮,而主動貼上新能源標簽后,會在一定程度上打消消費者在這方面的顧慮,對合資車企的新能源汽車銷售起到積極的促進作用。

不要忘了合資車企有這么多年沉淀下來的整車制造優勢和經驗,規模制造、產業鏈把控、品牌渠道能力是其三大法寶,后續能夠把軟件、電控、電子電氣架構補強的話,生產出來的新能源汽車競爭力不可小覷。

【結語】花錢買技術也好,另有別的打算也罷,目前能夠觀察到的是,雙方的合作確實能符合各自的最大利益,基于中國汽車市場旺盛的購買力,要說實現1+1>2的效果也并不為過。而后續這種合作的模式會如何發展?不妨讓時間給出最終的答案吧。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們